皆さんこんにちは!

パーソナルジムASPI恵比寿西口店の小長井です!

日々お尻トレーニングに励まれている皆様はほぼ必ずと言っていいくらいヒップスラストを実施されていると思っております。

今回はそんなヒップスラストで意識したいポイントについてお伝えしていきます。

ヒップスラストとは?

ヒップスラストはお尻の活躍を一番表現したトレーニング種目になります。

始まりはアメリカのbret contrerasという方が考案されたとされており、種目誕生から実はまだ30年ほどになります。

※アメリカに初めてのゴールドジムが出来たのが1965年になるため、歴史としてはまだ浅いトレーニング種目になります

身体をベンチに預けてお尻を上に突き上げる動きがヒップスラストの特徴となります。

この動きはお尻の伸張を下までもっていくことで表現し、上に突き上げたトップポジションでお尻の活躍が最大になります。

ヒップスラストのデメリット(?)は準備とスペースが必要(大変)なことです。

自分が扱いたい重量をバーベルにセットしベンチに寄りかかりながら行いますが、これが思いのほか手間であったりします。

24hsジムでは場所も時間も食ってしまうため、中々実行に移すのも難しいのかな?とも考えております。

ただ最近ではヒップスラストマシンを導入するジムも増えてきたことでより馴染み深い種目になってきたとも思っております。

ヒップスラストで意識したいポイント

・ベクトル合成

・骨盤の動き

・膝の角度

ベクトル合成

タイトルだけみると難しいですが、言い換えるのであれば肩甲骨と踵の位置が重要です。

少し話がずれますが物理の話をします笑

【二つの力が存在する時、その2つのベクトルの平行四辺形の対角線場にも力が働く】

上記はどいうことか走っているときのベクトル合成で説明すると

①身体を前に進めるために使われる反力(緑)

②重力に抵抗する反力(黄色)

①と②の対角線上に地面からの反力として力が発生しています

これを踏まえたうえでヒップスラストの動きを考えると、身体の接地部位は肩甲骨と踵になります。

それぞれに対してベクトル分解を当てはめると以下のように考えられます。

肩甲骨

・重力に抵抗する反力(鉛直成分)

・ベンチに寄りかかりに対する反力(水平成分)

足部

・重力に抵抗する反力(鉛直成分)

・足が前に行かないためにブレーキをかける力に対する反力(水平成分)

結果として添付画像のような力(青矢印)が生み出されていることになります(絵がへたくそで申し訳ございません!)。

股関節を作用点と考えると①②のモーメントアームがそれぞれ発生しています(①+②=ヒップ・モーメントアーム)

①②それぞれでモーメントアームが発生しているため、ヒップスラストは殿筋群の上部、下部ともにアプローチをかけやすいとも言えます。

これらを踏まえると肩甲骨、踵の位置が毎回ブレてしまうと①+②で刺激の誤差も生まれてしまうため、常に接地ポイントに関してはぶれないことを意識することが重要になります。

骨盤の動き

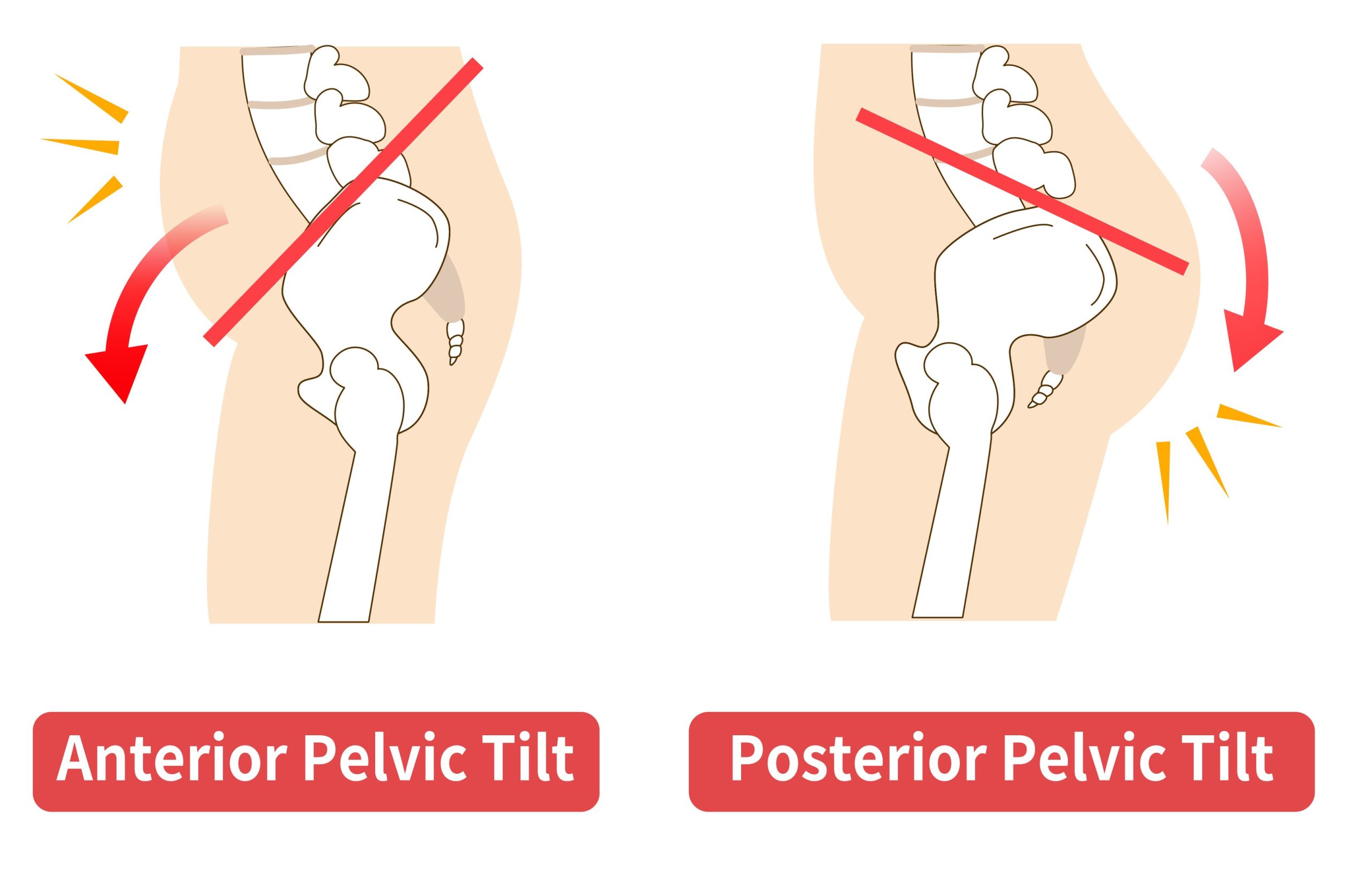

上記はでは単純にお尻を上に突き上げる!という表現にとどめましたが、正確にはトップポジションで骨盤後傾にもっていく必要があります。

以下の画像で言うとヒップスラスト実施中のトップポジションは左側の状態です。

このポジションになることで殿筋群に対して最大の収縮をかけることが出来ます。

ただ骨盤がうまく動かなかったり(硬い)すると、腰から無理やり反らせる動きを行ってしまい、それが結果として腰痛の原因にもなってしまったりまします。

※本来ヒップスラストで腰が痛くなることは無いのですが、実施中に腰が痛くなってしまうのであれば腰の過活動、硬さを疑ってみましょう

膝の角度と位置

基本的に膝の角度は90~わずかに大きいくらいが理想です。

これより前に脚を出し、角度がより大きくなってしまうと腿裏(ハム)の活躍が上がります(緑の矢印)

またこれよりも脚をお尻側に近づけ、角度を小さくしてしまうと前腿(大腿四頭筋)の活躍が上がってしまいます(赤色の矢印)

大前提として人の骨格はそれぞれ違うため、以下に記載することが完璧に正しいわけではないですが多くの方がお尻の感覚を最も感じやすいのは【足のスタンスを外に広げ、つま先を外に向けた状態】です。

理由は殿筋群の作用に股関節を外に捻る作用(外旋)があるためです。

外旋作用を維持した状態で行うことでお尻の活躍が増え、使っている感覚がつかみやすいです。

慣れてきたら膝周りにバンドをつけてみることもお勧めです!

まとめ

お尻にクリティカルな刺激を入れるうえでヒップスラストは最高の種目であると考えております。

私個人も週3で実施しており、毎回のようにお尻が燃えます笑

ジムにあるベンチに寄りかかりながらヒップスラストを行うと、女性の場合(特に小柄な方)ベンチが一般的に高いこともありフォームを安定させることが難しかったりします。

その場合どうすればよいのか?という工夫も記載したいところですが、それはまたの機会に!

今回のポイントを意識が参考になれば幸いです、それではまた次回まで!